ベートーベン 弦楽四重奏Op. 131を聴いて

初めてベートーベンの弦楽四重奏にハマったのは大学卒業する年でした。

その時はややうつ病になってて、生きるだけでも精一杯でした。

「人生はいつ終わるんだ、もうやめたい。」それを心の中で呟きながらソファーの上で横になる以外何にもできませんでした。

「楽しくなればいいんじゃん」、「頑張れ」とか訳わからないアドバイスをもらったり。(笑)

今は気楽に振り返るようになりましたが、当時病気だったころそんなアドバイスをもらってマジで冗談じゃない。

以前にも書きましたが、この時にもっともお世話になった作曲家の一人はラフマニノフでした。

もう一人自分の人生に一番影響したのはベートーベンでした。

この二人自身もうつ病に悩まされた経歴を持っているようです。

その経歴を糧にしたのか、いろんな傑作を世に送り出しました。

ベートーベンの作曲時期はよく前期、中期、後期と三段階に分けられていて、自分がもっとも好きなのは後期の作品です。

第九交響曲やピアノソナタ第28ー32番など、様々な悲しみや絶望を経験したベートーベンが人生の最高峰を芸術にした作品です。

その中で晩年の弦楽4重奏Op. 131は特に自分が辛い時よく聴いてた曲で、本当に耳が聞こえない人が作った曲なのかと毎回驚嘆しながら聴いてます。

歌曲の王シューベルトもこの曲を聴いた後、我々はこれから何を書けばいいのだ? とつぶやいたみたいです。シューベルトはベートーベンと同じ時代に生きてて、歌を作曲することで知られている作曲家ですが、ベートーベン先輩の作品を聴いて圧倒されたのでしょう。

右端:シューベルトのお墓

シューベルトはベートーベンを非常に尊敬してて、遺言は「ベートーベンの隣に埋葬されたい」だそうです。

この曲全体が好きですが、ここでこの作品にて個人的にもっとも魅力的な箇所をお分かちたいと思います。

全ての楽章が持っている個性的な性格と曲全体への繋がり

この弦楽4重奏は7楽章もあり、古典派時代の4楽章構造の伝統を覆し、自分の表現を伝統構造にとらわれず最大限まで発展させるために七楽章を採用したのかもしれませんね。

奏者:アルバン・ブルグ四重奏団

それにもう一つこの曲で特別なのは、楽章と楽章の間に休憩がないのです。全ての楽章を通して休みなく演奏されます。

七楽章を一つ一つの感情や性格を自分から見ると:

- 絶望

- ちょっとした希望・明るさ・可愛さ

- 不安と疑問

- 慰め

- 諧謔

- 悲痛

- 苦闘・孤独な行進と勝利

しかしこの全ての感情において孤立しているようにも聴こえず、全てが繋がって明確な物語にも聴こえます。なので毎回この曲を聴くとき楽章を選んで聴かないで、必ず全て1から7まで聞き通します。じゃないと物語が成り立たない、理解できないところがあります。

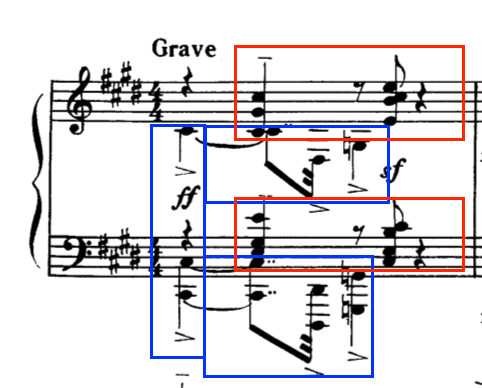

第一楽章のテーマとフーガ

第一楽章のテーマは簡単な短調の音で構成されてますが、その迫力は凄まじく、ロマン派作曲家ワグナーなどもこのテーマのインパクトに感動したようです。

特に自分が思ったのは、そのテーマの強弱の付け方や音の長さが素晴らしいです。

二分音符BシャープとCシャープでのクレッシェンドからのAがその語れない悲痛な叫びのようで、それからまたディミヌエンドして、これは自分の心の中にしか止めておくしかできないっと悟ったように、一つのテーマを完結しています。

それだけで止まりません。

この曲はフーガ形式で作られ、そのため一つのテーマ・旋律は別の楽器によって重複・模倣され、楽章全体にて交互に現れます。

2つバイオリン、ビオラとチェロを4部合唱やヴォーカルをイメージしてみてもいいでしょう。

その4部がお互い歌い合い、ベートーベンが言葉で語れない心の悲痛と苦味をこの楽章全体にわたって音楽を通じて語り合っているのです。

このフーガの最後に第一バイオリンによる高音の叫びによってクライマックスに到達し、その叫びの後から徐々に弱音に戻り、虚しさを残しつつ長調に移ります。

第四楽章のイ長調

第四楽章の始めに柔和に奏でられてます。その前三楽章にあった苦味があったからこそ存在する甘味とも言えるでしょうか。

その繋がりを考え、自分が感動したところは2つあります。

まず主旋律はひとつの楽器に奏でられているのではなく、第1と第2バイオリンによって共有しています。

普通だったら簡単にバイオリンひとつでも簡単に奏でられるのに、ベートーベンはわざわざ旋律をもうひとつのバイオリンと分かち合ったのです。

そのため、モノログではなく、この書き方によって生み出されたのは語り合いです。

自分が聴いて想像したのは、ベートーベンの中に聞き手と喋る側二つの人格があるように、この楽章のテーマは歌います:

第一バイオリン「辛いんだよ」

第二バイオリン「どうしたの」

第一バイオリン「これがあったんだよ」

第二バイオリン「そうなの。それつらそうだね、わかるよ」

第一バイオリン「わかるの?本当?」

第二バイオリン「わかるさ。人生はそういうものだ。実は昔もこんなことがあってね…」

っと次は同じテーマを第2バイオリンが先程歌った第1バイオリンのテーマを1オクターブ下げて歌い、第1バイオリンが聞き手になります。

この会話はいつも自分の心に刺さります。

次のポイントはそのチェロによるピチカートとビオラによる伴奏です。

チェロはこのテーマに渡ってピチカット(弦で指を弾く奏法)でリズム感を与えます。ビオラもE音で主旋律を支え、チェロと共に重要な伴奏役割を果たしてます。

チェロのピチカットが心のチクチクな痛みを表現しているようにも感じます。そのチクチクさはバイオリンたちが共有して話し合っているようにも聴こえます。

第六楽章の悲しみと最終楽章の行進と勝利

第六楽章は第四楽章と第五楽章の分かち合う喜びや輝きを失い、嘆き悲しむに包まれます。ベートーベンの心の中で泣き悲しむように聴こえます。

そのテーマは最初ビオラで奏でられ、その後第一バイオリンが1オクターブで同じメロディを繰り返します。

その次にビオラとバイオリンが話し合うかのように音階を下ります、まるで孤独で静かに涙を落としているかのように。

この楽章はあんまり長くなく、すぐ最終楽章に向かいます。

その最終楽章はこの孤独と悲しみを抱えながらも、自分の運命を握りしめ行進します。

初期と中期のベートーベンはもっとそういう面でもっとエネルギッシュで力強いのですが、この晩年作品である弦楽四重奏の最終楽章はもっと感傷的で柔らかいです。

しかし感傷的ながらも、戦う姿勢を崩さないベートーベン。付点のようなリズム伴奏は第二バイオリン、ビオラとチェロで奏でられ、その上に第一バイオリンの主旋律は強硬な信念と悲しみを混じり合いながら歌い行進します。

この楽章の最後にベートーベンは静かに短調から長調に変調し、クライマックスに向かいフォルティッシモで力強い長調和音で短く3回連続奏でられ終了します。

ベートーベンらしい自分の絶望した現実の前でもそれを打ち負かし勝利するような感じです。

以上、自分がこのベートーベン晩年の弦楽四重奏について考えでした。

上記のラフマニノフに対しての考え:https://lifejpn.clavierloner.com/?p=123