本番のストレスは軽減すべき?効果的なストレス活用法とは

皆さんは何かの本番直前、どのようにお過ごしですか?ストレスを感じますか?

観客を前に演奏された経験がある方もいらっしゃると思いますが、レッスンや演奏の当日はどうされてますか。

「ヤベェ、めっちゃ緊張する…」と困った方もたくさんいらっしゃると思います。冷や汗をかき、指が凍ってしまうような感覚。そんな緊張感、恐怖感は誰も味わいたくないですよね。

自分も結構緊張しやすく、レッスンやコンクール本番などめちゃくちゃドキドキします。

「演奏中に頭真っ白になりそうだ… 手がガチガチで早いフレーズを弾けないかも… 失敗しちゃうかも…恥ずかしい… 怖い… 」

というのが昔の自分でした。

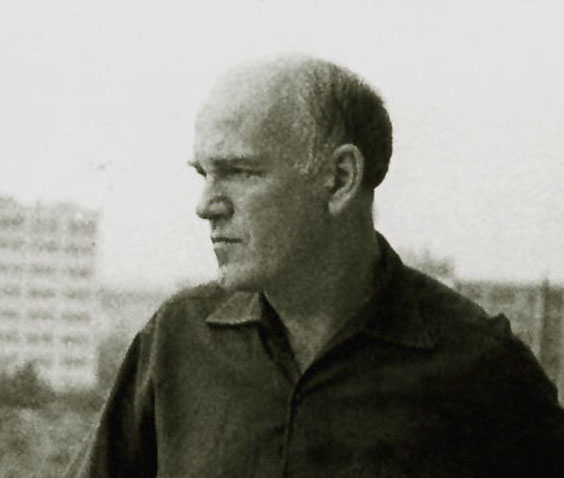

実は、あがり症に悩まされるのは演奏初心者だけではなく、プロや世界的ピアニストにも起こり得ることだと聞いています。例えば、20世紀のピアノの巨匠スヴャトスラフ・リヒテル。

実は、あがり症に悩まされるのは演奏初心者だけではなく、プロや世界的ピアニストにも起こり得ることです。例えば、20世紀のピアノの巨匠スヴャトスラフ・リヒテル。

スヴャトスラフ・リヒテルのストレス対策

リヒテルのレパートリーの幅はものすごく広く、学生時代はモスクワ音楽院に入学し、名高い教授ネイガウスの門下生として勉強していました。しかし、ネイガウスはリヒテルを門下に入れる際、「教えるものは何もない」と評価していました。

曲:ラフマニノフ前奏曲 Op. 32-10

リヒテルのラフマニノフプレリュードを聴くと、深く沈んでいく憂鬱さを感じ、その心に染みるような音色にいつも感動します。特に自分はよく深く考え込み、憂鬱になりやすい傾向があるので、ラフマニノフの曲に癒されます(笑)。

リヒテルはショパンエチュードを超人的なテンポで弾いたこともあります:

曲: ショパン練習曲 Op. 10-4

リヒテルは超人的なテクニックと他人を惹きつける音色を持ち、レパートリーも広く、名教授にも天才と認定された人ですが、あがり症に悩まされていました。

ある記述によると、リヒテルは毎回演奏を行われる前に、心を落ち着かせるためにプラスティック製のロブスターを持っているそうです(なぜロブスターなのか不明ですが…)

常に不安を感じてて、うつ病にもかかっていたみたいです。こんなリヒテルですが、ピアノ巨匠と呼ばれています。

緊張を味方にするプロの演奏家

緊張が実はリヒテルの音楽の奇跡を生み出したのではないでしょうか?

実際、プロの演奏家のビデオや記事でも紹介されていますが、緊張は当たり前だそうです。逆に緊張を感じないと、良いパフォーマンスをできない人もいます。

ヒラリー・ハーンさんによると緊張をどう見るかが鍵なんだそうです。ではなぜ緊張はよくない、演奏を妨害するというレッテルが貼られたのでしょうか?

1936年、ハンス・セリエという人物がマウスに行ったストレス実験によってストレス学説を提出しました。しかし、その後ストレスが過大に問題視され、全てのストレスは悪いと主張されました。1970年代にセリエさんはストレスのイメージを改善しようと頑張ったようですが、もう手遅れで、世間はすでにストレスは悪という認識が普及してしまいました。

ストレスとの向き合い方

多くの本屋に並んでいるストレス関連の本は大体ストレス軽減やストレスマネジメントです。自分も「ストレスはいいぞ」という意見を聞いたことはありませんし、そういう記事もあまり見ません。

ストレスで人は不快になりますし、普通は誰も感じたくないはずです。安定した生活を送りたい、不安になりたくない、幸せになりたい… そういう欲望は生まれつきに備えてある人間の本能です。

しかし、わたしはある意味で緊張やストレスがあったが故に、演奏中ミスがあったとしてもお客さんが感動してくださったり、欧米やカナダの音大修士号のオーディションなどにも通ったのかもしれません。今はストレスを感じても、寧ろそれを大切にするようになりました。

ストレスを活用するために

結論的には、ストレスを軽減するより、ストレスを利用することが大事だと感じています。

次のブログでそのストレスに対してのより良い見方や使い方を分かち合いたいと思います。ではまた!